Beware of the resurgence of populism in the post-pandemic world

慎防疫後民粹復興

民粹主義近年在多國抬頭,與當前全球經濟和政治變局有密不可分的關係,若要分析國際政經發展,必先理解近年民粹主義冒起的原因。

隨着2008-09年全球金融風暴過後,民粹迅速在各地崛起。在美國,繼茶黨運動在2010年興起,特朗普隨後標榜「美國優先」而在2016年當選總統。此外,法國有右翼政黨國民陣線崛起,英國則有獨立黨在不同選舉中取得佳績;就連一向少受民粹運動影響的瑞典和德國,也漸見到民粹黨派興起。至於發展中國家,委內瑞拉總統查韋斯(Hugo Chavez),厄瓜多爾總統科雷拉(Rafael Correa)、玻利維亞總統莫拉萊斯(Evo Morales),均着眼於資源再分配政策;而極右翼民粹主義領袖,則包括巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)和菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)。2016年英國公投後脫歐,以及2018年展開的中美貿易戰等,都在此形勢下產生,世界經濟與秩序亦相繼出現不穩定性。

要參透上述趨勢,務須正確界定民粹主義。美國喬治亞大學國際事務學教授穆德(Cas Mudde)認為,民粹主義的基本定義在於把社會分化成「純人」(the pure people)和「腐敗精英」(the corrupt elite)水火不容的兩大派,其中容不下多元意見,亦罔顧少數族裔的權利。普林斯頓大學政治學教授梅拿(Jan-Werner Müller)更在此定義的基礎上加入身份政治元素,其中涉及種族和宗教;可見民粹主義的本質包含本土意識和排外傾向。

民粹主義固然還有政治和文化因素,本文則聚焦經濟一環。根據Guriev和Papaioannou(2020),民粹主義的冒起,與近年多國經濟疲弱及貧富懸殊不斷加劇的趨勢有莫大關係,例如長期的全球化和生產機械化,導致失業率上升,工資停滯不前,以至金融危機在歐洲衍生的緊縮政策,也都是原因。

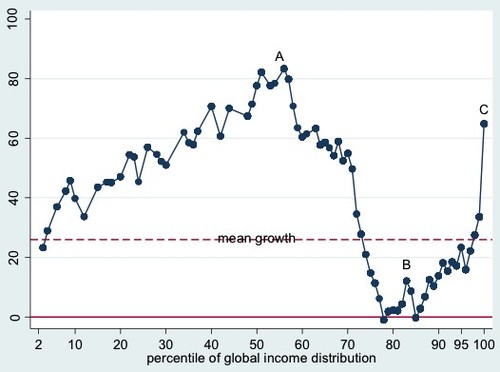

前世界銀行首席經濟師Branko Milanovic(2016)著名的「象形圖表」(Elephant Chart),其中曲線(【圖】)尤其能說明箇中問題,基於120個國家中600個家庭的調查數據,顯示不同勞動力(定價)收入的組別與其長遠收入的增長。掌握A、B、C三點的前因後果,就能了解1988年至2008年期間全球收入分配變化的關鍵。

圖 1988–2008年全球收入分配中各百分位數組別的累計實質收入增長

資料來源:Branko Milanovic (2016)

A點顯示最大收入增長的群組,處於接近當年全球收入分布的中位數位置,其中九成來自亞洲,以中國和印度居首。B點顯示在20年間收入增長近乎零的人口,當中七成來自美國、英國、日本和西歐等發達國家,他們在自身國家中屬中、下階層,並未感受到全球化所帶來的好處,而對發展中國家(中國尤甚)向來亦無好感。C點顯示在全球收入頂尖1%的人口,這些高薪一族的收入增長極高,大部分來自發達國家,其中一半來自美國。以2008年為例,其家庭收入約為30萬美元(稅前),亦即民粹主義者眼中的「腐敗精英」。

至於B點,近20年來,中國和印度的人均GDP分別約增長6倍和2倍,究其原因,在於1990年代初各自大刀闊斧,實行市場主導的經濟改革。中國在2001年底,成為世界貿易組織的第143個成員國,更為其中的轉捩點,數年間致力於降低進口關稅及非關稅壁壘,並獲美國政府授予的永久最惠國待遇地位,其出口市場隨之變得穩定。印度則在1991年為解決國際收支不平衡危機,接納國際貨幣基金組織 (IMF)的經濟結構改革建議,包括大幅削減關稅和開放市場。

此外,跨國企業為求利潤,將勞動力密集生產部分外判到新興市場,國際收入差距雖然收窄,但各國內部的收入和財富不均現象卻轉趨惡化。例如Autor、Dorn和Hanson(2013)一系列研究發現,自1990年代初以來,因遭遇中國進口競爭而受較大衝擊的美國地區,一般呈現出製造業失業率上升、工資下降、整體勞動參與率降低等情況。此等地區的人口,在意識形態上也變得激進,傾向投票給共和黨總統候選人(如2016年的特朗普);其他學者也在歐洲各國發現類似的因果關係。

不過,一面倒將各國貧富懸殊加劇現象歸咎於全球化未免有欠公允。事實上,自1980年代末以來,資訊科技高速發展,促進發達經濟領導階層及發展中國家勞動人口的有效分工,同時增加經濟效益及投資回報。自2008年以來,各國央行的量化寬鬆貨幣政策,導致全球資產價格飛漲。近10年來,製造業廣泛採用機械人和人工智能,也都助長世界各國的貧富懸殊;加上短期的經濟波動(如2009年大衰退和2010年的歐洲外圍危機),也為民粹主義領導人的崛起提供了有利條件,與1930年代大蕭條時期情況相似。況且政客為求勝選,每多以貿易和移民為貧富懸殊的主因,其他複雜因素則少提為妙。

話說回來,單靠經濟因素並不足以解釋為何民粹主義得以坐大,政治和文化因素固然重要,但一個國家的文化,難以在數年間發生巨變,卻會影響國民如何面對貧富懸殊或全球化所產生的衝擊。哈佛大學著名經濟學教授羅德里克(Rodrik, 2020)根據對美國選民的調查,發現民粹主義不一定反對全球化,但全球化擴大了本土主義者與精英階層之間的鴻溝,許多精英往往是全球化的贏家,因而也是全球化的擁護者。

全球疫情肆虐,究竟會令民粹主義惡化抑或提供一個轉捩點?

筆者認為,鑑於社會上低收入階層較受影響,各地政府若未能及時採取相應措施,着力重新分配資源,民粹主義對全球民生、政治以及和平的影響更會變本加厲。

首先,疫後得以幸存的公司,若非財雄勢大就是僥幸,將面臨較少競爭,享有更大壟斷權,而會提高服務及產品價格。

教育雖向來被視為有助縮減隔代貧富懸殊,但當數以億計的學生仍然會在線上學習,富家子弟因往往就讀名校,而享有較豐富的資訊科技資源,也更能適應教育新常態。況且清貧子弟在線上學習方面既無優勢,短期內亦難望從中獲得在社會向上流動的階梯。條件優厚的明星級老師,在國際上也將更具市場競爭力,全球教師工資差距因而拉闊。

在各國央行面對疫情而推出新一輪量化寬鬆政策的帶動下,收入和財富不均更會延續全球金融風暴後的升勢,將資產價格推至空前高峰。近期多國股市與已崩潰的實體經濟脫節的現象,亦隱含財富不均的暗湧。

新冠肺炎大流行的另一個長期後果,還在於人際互信受到嚴重削弱。克服疫情和發展疫苗本來亟需各國攜手合作,但各國關係,尤其與中國關係,卻正空前緊張。Barro, Ursúa, and Weng(2020)的研究指出,1918年流感大流行造成的人命傷亡,導致盟國簽署對德國過分苛刻的凡爾賽條約,間接引發德國極右翼民族主義興起,種下二戰的禍根。 另外,Le Moglie et al.(2020)的研究發現即使過了兩三代,人際互信仍受流感大流行影響。

為免重蹈當年覆轍,各國須採取積極政策,重新分配資源和建立互信,以防弱勢群體投向極端意識形態和政治。

Autor, D., D. Dorn, and G. Hanson (2013) “The China syndrome: Local labor market effects of import competition in the United States.” American Economic Review 103, no. 6: 2121-68.

Barro, R. J., J. F. Ursúa, and J. Weng (2020) “The coronavirus and the great influenza pandemic: Lessons from the Spanish Flu for the coronavirus’s potential effects on mortality and economic activity.” No. w26866. NBER.

Guriev, S., and E. Papaioannou (2020) “The political economy of populism.” CEPR Working Paper.

Le Moglie, M., F. Gandolfi, G. Alfani and A. Aassve (2020), “Epidemics and Trust: The Case of the Spanish Flu”, IGIER Working Paper No. 661.

Milanovic, B. (2016) “The greatest reshuffle of individual incomes since the Industrial Revolution”, VoxEU

Mudde, C. (2019) “Populism in the Twenty-First Century: an Illiberal Democratic Response to Undemocratic Liberalism.” https://www.sas.upenn.edu/andrea-mitchell-center/cas-mudde-populism-twenty-first-century

Müller, J. -W. (2016). What is Populism? University of Pennsylvania Press.

Rodrik, D. (2020) “Why Does Globalization Fuel Populism?” Harvard University Working Paper.

鄧希煒教授

港大經管學院經濟學教授

(本文同時於二零二零年八月五日載於《信報》「龍虎山下」專欄)