为何经济发展往往未能带来共富?

从孔子的「不患寡而患不均」或亚里士多德的「最差的不平等形式是让不平等的事物变得平等」(The worst form of inequality is trying to make unequal things equal),到近年美国坊间探讨下渗经济学(Trickle-down Economics)的失败,及最近中国在检讨自改革开放以来「一部分人先富起来」后「共同富裕」的进展,贫富悬殊自古以来都是常被热论的话题。笔者在此综观全球贫富悬殊问题和聚焦香港的严峻情况,望能激发更多深入的讨论及思考。

自1980年代中期起,在历时20多年的超全球化进程中,一些人口较多的发展中国家(中国、印度、巴西、南非等),在短期内透过经济改革及对外开放,达致急速增长,一方面迅速缩短国与国之间的经济差距,但另一方面,超全球化对已发展国家而言,特别是对它们的制造业,带来不可预期的冲击。由于跨国企业把大量劳动力密集的工种转移到工资较低的劳动市场,导致发达国家出现大量工业职位流失、工资增长停滞的现象,继而扩大此等国家中的收入差距。国际贸易常造就赢家及输家,早在传统国际贸易理论意料之内,这一点在近年亦获得多国相关数据分析所印证。正因为贫富差距在多国于超全球化年代大为扩阔,加上政客及媒体推波助澜,引致近年各地社会普遍认为经济全球化是贫富悬殊加剧的主因,于是反全球化、民粹主义、民族主义及反精英主义等思潮相继冒起。

然而,科技发展与全球化之间的互动,同样加剧贫富不均,此现象却未在经济学文献中加以系统性量化分析。其实从部分研究可见,机械化及智能制造较国际贸易更有效长期取代大量职位,特别是可转为常规化、数码化的职务,如零件装嵌、数据及文本分析,不单是低收入就业人口,就连文员、会计、律师一类中高等收入职位亦逐渐受到影响。美国麻省理工学院知名劳动经济学家David Autor,多年来在其研究发现,自1990年代起,在西方先进国家,中等收入职位组别的平均工资增长及劳动力需求,都远低于在收入分布中最高及最低的组别,并称之为中产阶级空心化(hollowing out of the middle class)【注】 。随着生产科技不断创新,人工智能的应用愈来愈普及,预计许多工种快将消失,正如著名历史学家哈拉里(Yuval Harari)在其《21世纪的21个教训》(21 Lessons for the 21st Century)一书中强调,除了气候变化及核战外,人类未来面对最大的挑战是,当大多工作不再需要劳动投入时,对自身存在价值的质疑。

与此同时,全球化及科技发展所衍生的另外两个经济现象,亦加剧贫富悬殊。首先,科技发展带动的工业生产率增长,长时间超越服务业,加上企业能更有效地在全球各地劳动市场找到代工,导致大量制造业工人转到平均收入及生产率增长较低的服务业,其再培训潜力及向上流动的机会,往往也远低于以往传统工业的职位。这些在各地包括香港及近年内地都可见的「去工业化」现象,不单拉低整体经济生产力,更加剧收入不均。

另外,科技及贸易能让竞争力较强的公司,透过规模经济的效益及向政府的游说,进一步巩固其在市场的领导甚至垄断地位。这不但增强了它们的定价能力,甚至强化了它们与供应商及劳工的议价能力。最近在各国看见的新反垄断条例及案例,正是为了解决因企业垄断而造成市场不公而设。

相对于劳动收入不均,财富不均程度更有过之而无不及。自2008年金融危机之后,多国央行特别是美国联邦储备局,持续多年推行量化宽松政策,营造低息环境,并大量购买股票及其他高风险高回报投资产品,直接推高资产市场包括房地产价格。正如皮格提(Thomas Piketty)在其经典著作《21世纪资本论》(Capital in the 21st Century)中指出,回顾西方国家数百年的经验,归纳出当平均资产回报高于经济增长率,当代甚至跨代贫富不均就会增加。

自2020年初新冠肺炎爆发后,多国央行合共增加数万亿美元的货币供应,亦加大量化宽松的力度,各地股市自同年4月跌至谷底后反弹,屡创新高,与实体经济脱节;低收入职位普遍受疫情影响较严重,通货膨胀亦已在全球相继出现。前车可鉴,这些都是令人担心的发展,贫富悬殊要是不加以控制,不单会引发经济危机,更会制造更多社会问题及加剧全球政治风险。

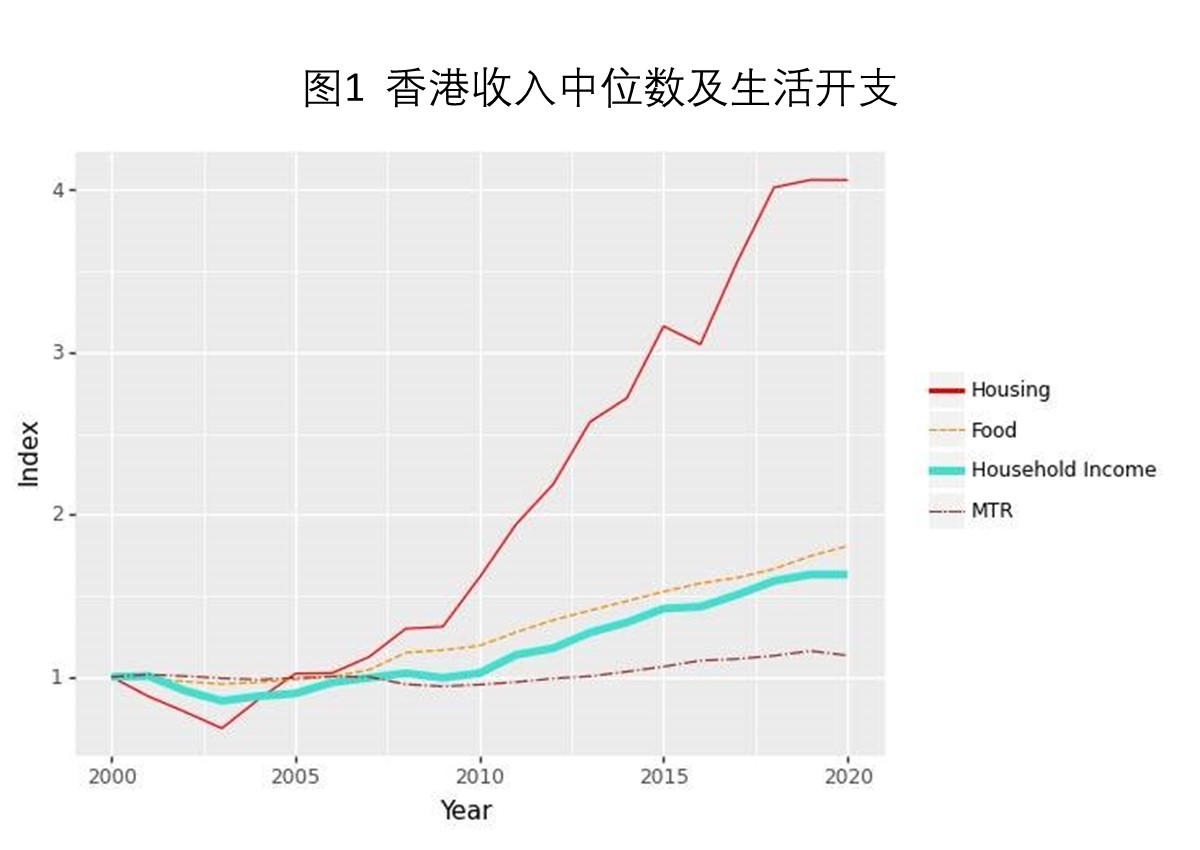

资料来源:香港特区政府统计处、差饷物业估价署,加上笔者计算

注:食物消费物价指数数据来自统计处,定义以加权平均食物价格为准,包括外出用 膳费用。港铁车费数据及住户收入数据来自统计处。住屋开支数据来自差饷物业估价 署,定义以B 类私人住宅单位平均呎价为准。所有数据集以 2000年为基准年,并均正 常化为1。

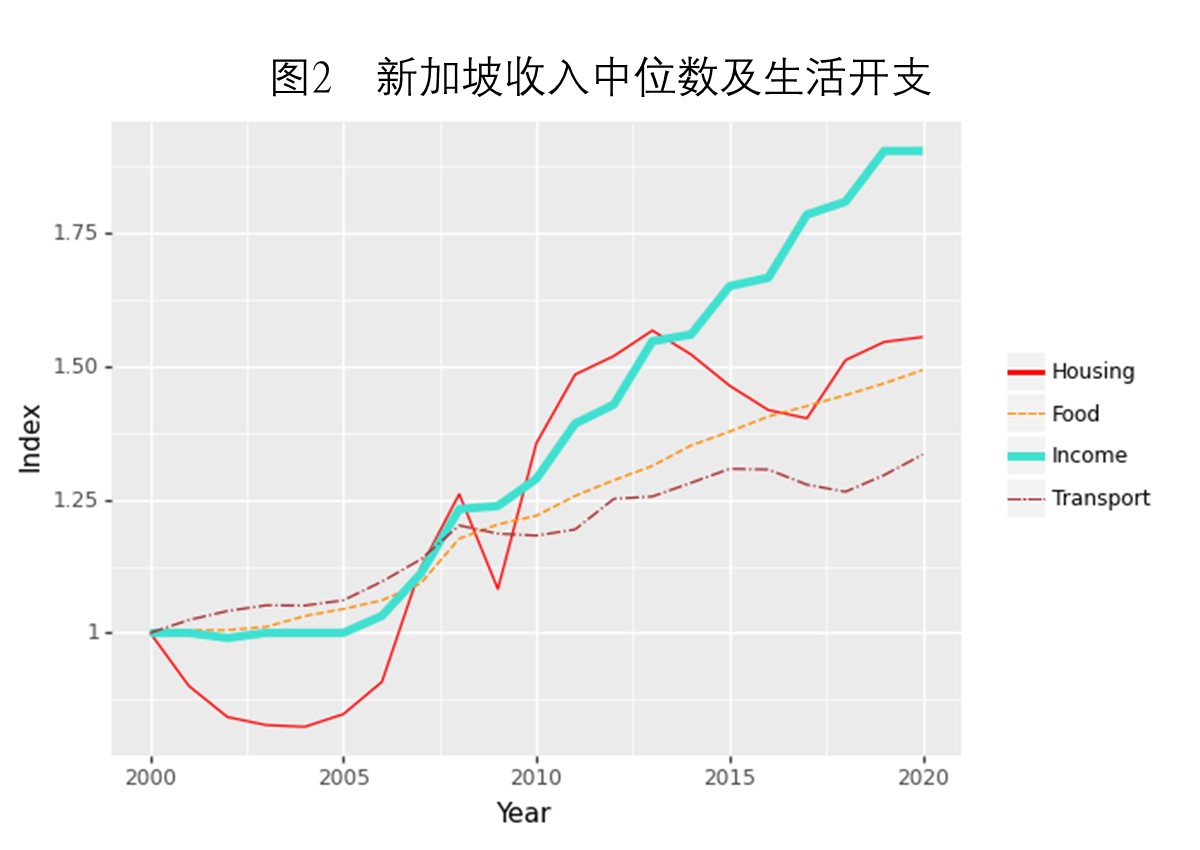

众所周知,香港特区的贫富悬殊问题属全球最严重之列。香港作为一个小型、开放的已发展经济体,上述导致西方国家出现贫富悬殊的因素,在香港早已出现。多年来房价不断上涨是财富不均的主因,「成功需父干」更是很多人拥有「躺平」心态的根源。正如【图1】所显示,观乎2000至2020年人均本地生产总值(GDP)增幅高达89%,整体经济看似表现理想,但同期家庭入息中位数增幅则仅得63%,而居于私人楼宇4人家庭的住屋开支却激增306%。即使无意置业,亦难免感受到食品价格上涨的压力,因为期间食品价格的涨幅超过80%。在此20年间,作为常与香港相提并论的新加坡,其家庭入息中位数大增90%,而平均房屋和食品价格则分别上升52%和50%而已【图2】。难怪大部分香港市民感到生活质素并无显著改善,更渐觉捉襟见肘。住屋问题当然是本港重中之重的问题,坊间亦有很多论述及政策分析,此处不赘。

资料来源:新加坡统计局、人力部、市区重建局,加上笔者计算

注:食物消费物价指数数据来自统计局,定义以加权平均食物价格为准,包括餐饮服 务。交通数据来自统计局,定义以加权平均公共交通费为准。住户收入数据来自人力 部,定义以在职者每月名义总入息中位数为准。住屋开支数据来自市区重建局,定义 以市区私人住宅单位每平方米平均定价为准。所有数据集以 2000年为基准年,并均正 常化为1。

造就收入不均趋势逐年上升的原因不一,笔者最近在港大经管学院的《香港经济政策绿皮书2021》中分析,尽管香港四大支柱行业在GDP占比维持在60%,但除金融外,另外三大支柱,即旅游、贸易及物流、专业及工商业支援服务业的雇员人数逐年下降,就业人口入息水准较低的两大服务业(贸易及物流业和旅游业)则分别从2010年和2013年起持续萎缩。

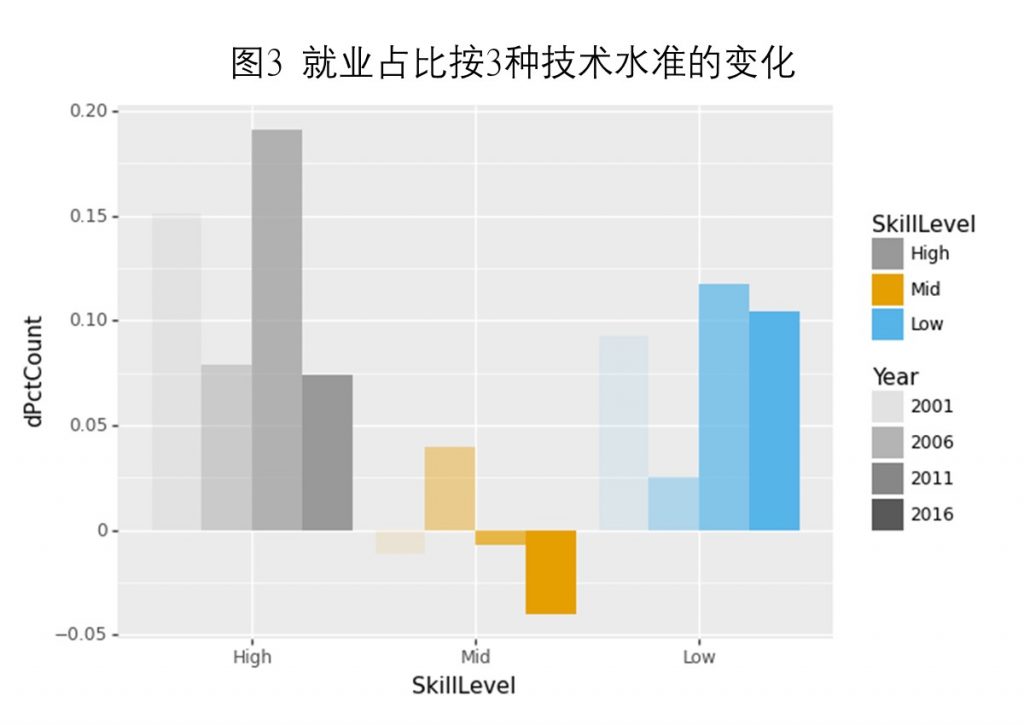

三大支柱行业雇员流失的比率,并未由香港作为先进经济体所应致力发展的高科技知识密集行业补上,反而像众多西方国家一样,落入收入较低的服务业之中,尤其是零售和个人服务。从【图3】中可见,犹如David Autor在西方其他国家发现,香港的就业市场已日趋两极化,高收入(如经理、专业人士和技术人员)和低收入(如个人服务员、清洁员、保安员、操作员和劳工)职位占比均见增加,反而中等收入职位,包括行政人员、生产工人和专业销售人员,则逐渐减少。据最新香港人口统计数据,2011至2016年低收入职位占总就业人口比例的增幅,更高于高收入职位。在世界各地去全球化和去中介化的双重趋势下,贸易和物流业及相关服务行业在香港整体劳动市场的占比,大概仍有持续下降的趋势,而旅游业受到新冠疫情的沉重打击,很可能需多年才能恢复疫前面貌。

资料来源:香港特区政府统计处,加上笔者计算

注:「高级技术」组别包括受聘为经理、专业人士和技术人员。 「中级技术」组别包 括受聘为行政人员、生产工人和销售人员。 「低级技术」组别包括受聘为个人服务 员、清洁员、保安员、操作员、劳工。此分级制大致以 Autor (2019) 为准。

解决本港的贫富悬殊问题,应先从房屋一环入手,这在社会上已有共识,但坊间较少讨论的,是香港经济未来发展及转型的问题。笔者曾在报章上多次发文强调,任何经济体,从工业转型到服务业以后,经济政策的方向应在于带动可持续性经济增长,并以创造多元化职位为本。所谓可持续性,是指一方面减轻贫富悬殊的恶化程度,一方面则在社会创造向上流动的工作机会,并促使自然及经济生态环境形成自生能力。

当然具体政策执行障碍重重,各国政府亦尝试不同的政策,制造诱因及规范,推动可持续发展。中国及美国政府最近均提出再分配政策,如改革税制等。但笔者认为更困难的是,政府应如何重新定位,与市场经济取得平衡,从而带动可持续经济发展。

不同背景的学者及决策者对市场经济的有效性见解各异,但归根究柢,若要长远解决经济问题,特别是贫穷问题,福利政策是治标,治本还须回到经济发展。有关香港经济如何在疫后及中美持续角力下重新出发,需要社会各界集思广益,笔者过往已集中在不同媒体作多番解释,高端工业对支持香港经济持续发展的重要性,以及解决产学研生态圈中的短板,促进创新科技发展、科研市场化及产业多元化。至于应先行推动哪些行业,由于篇幅所限,日后在本栏再谈。

【注】:Autor, David (2019)”Work of the Past, Work of the Future”, Richard T. Ely Lecture, American Economic Association: Papers and Proceeding, May 2019, 109(5), 1–32.

邓希炜教授

港大经管学院经济学教授、香港经济及商业策略研究所副总监

(本文同时于二零二一年九月八日载于《信报》「龙虎山下」专栏)