為何經濟發展往往未能帶來共富?

從孔子的「不患寡而患不均」或亞里士多德的「最差的不平等形式是讓不平等的事物變得平等」(The worst form of inequality is trying to make unequal things equal),到近年美國坊間探討下滲經濟學(Trickle-down Economics)的失敗,及最近中國在檢討自改革開放以來「一部分人先富起來」後「共同富裕」的進展,貧富懸殊自古以來都是常被熱論的話題。筆者在此綜觀全球貧富懸殊問題和聚焦香港的嚴峻情況,望能激發更多深入的討論及思考。

自1980年代中期起,在歷時20多年的超全球化進程中,一些人口較多的發展中國家(中國、印度、巴西、南非等),在短期內透過經濟改革及對外開放,達致急速增長,一方面迅速縮短國與國之間的經濟差距,但另一方面,超全球化對已發展國家而言,特別是對它們的製造業,帶來不可預期的衝擊。由於跨國企業把大量勞動力密集的工種轉移到工資較低的勞動市場,導致發達國家出現大量工業職位流失、工資增長停滯的現象,繼而擴大此等國家中的收入差距。國際貿易常造就贏家及輸家,早在傳統國際貿易理論意料之內,這一點在近年亦獲得多國相關數據分析所印證。正因為貧富差距在多國於超全球化年代大為擴闊,加上政客及媒體推波助瀾,引致近年各地社會普遍認為經濟全球化是貧富懸殊加劇的主因,於是反全球化、民粹主義、民族主義及反精英主義等思潮相繼冒起。

然而,科技發展與全球化之間的互動,同樣加劇貧富不均,此現象卻未在經濟學文獻中加以系統性量化分析。其實從部分研究可見,機械化及智能製造較國際貿易更有效長期取代大量職位,特別是可轉為常規化、數碼化的職務,如零件裝嵌、數據及文本分析,不單是低收入就業人口,就連文員、會計、律師一類中高等收入職位亦逐漸受到影響。美國麻省理工學院知名勞動經濟學家David Autor,多年來在其研究發現,自1990年代起,在西方先進國家,中等收入職位組別的平均工資增長及勞動力需求,都遠低於在收入分布中最高及最低的組別,並稱之為中產階級空心化(hollowing out of the middle class)【註】。隨着生產科技不斷創新,人工智能的應用愈來愈普及,預計許多工種快將消失,正如著名歷史學家哈拉里(Yuval Harari)在其《21世紀的21個教訓》(21 Lessons for the 21st Century)一書中強調,除了氣候變化及核戰外,人類未來面對最大的挑戰是,當大多工作不再需要勞動投入時,對自身存在價值的質疑。

與此同時,全球化及科技發展所衍生的另外兩個經濟現象,亦加劇貧富懸殊。首先,科技發展帶動的工業生產率增長,長時間超越服務業,加上企業能更有效地在全球各地勞動市場找到代工,導致大量製造業工人轉到平均收入及生產率增長較低的服務業,其再培訓潛力及向上流動的機會,往往也遠低於以往傳統工業的職位。這些在各地包括香港及近年內地都可見的「去工業化」現象,不單拉低整體經濟生產力,更加劇收入不均。

另外,科技及貿易能讓競爭力較強的公司,透過規模經濟的效益及向政府的游說,進一步鞏固其在市場的領導甚至壟斷地位。這不但增強了它們的定價能力,甚至強化了它們與供應商及勞工的議價能力。最近在各國看見的新反壟斷條例及案例,正是為了解決因企業壟斷而造成市場不公而設。

相對於勞動收入不均,財富不均程度更有過之而無不及。自2008年金融危機之後,多國央行特別是美國聯邦儲備局,持續多年推行量化寬鬆政策,營造低息環境,並大量購買股票及其他高風險高回報投資產品,直接推高資產市場包括房地產價格。正如皮格提(Thomas Piketty)在其經典著作《21世紀資本論》(Capital in the 21st Century)中指出,回顧西方國家數百年的經驗,歸納出當平均資產回報高於經濟增長率,當代甚至跨代貧富不均就會增加。

自2020年初新冠肺炎爆發後,多國央行合共增加數萬億美元的貨幣供應,亦加大量化寬鬆的力度,各地股市自同年4月跌至谷底後反彈,屢創新高,與實體經濟脫節;低收入職位普遍受疫情影響較嚴重,通貨膨脹亦已在全球相繼出現。前車可鑑,這些都是令人擔心的發展,貧富懸殊要是不加以控制,不單會引發經濟危機,更會製造更多社會問題及加劇全球政治風險。

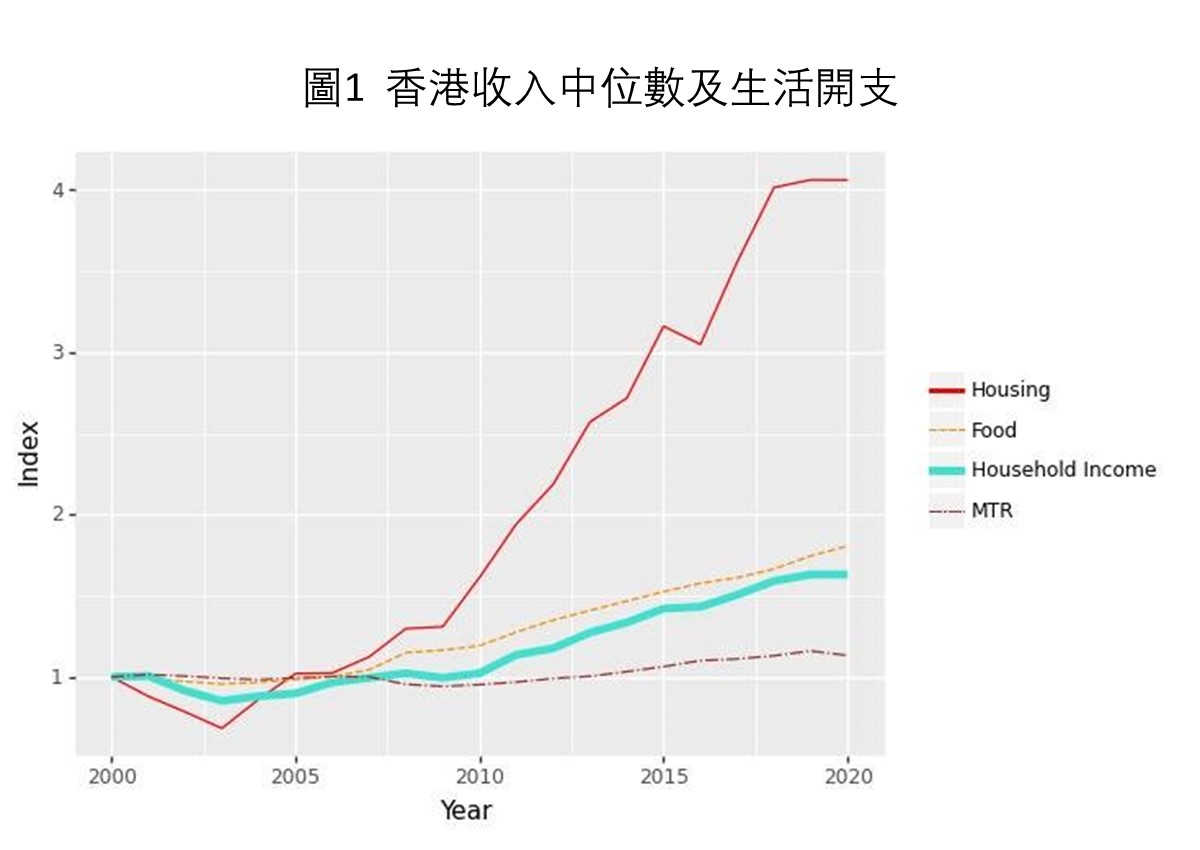

資料來源:香港特區政府統計處、差餉物業估價署,加上筆者計算

註:食物消費物價指數數據來自統計處,定義以加權平均食物價格為準,包括外出用 膳費用。港鐵車費數據及住戶收入數據來自統計處。住屋開支數據來自差餉物業估價 署,定義以B 類私人住宅單位平均呎價為準。所有數據集以 2000年為基準年,並均正 常化為1。

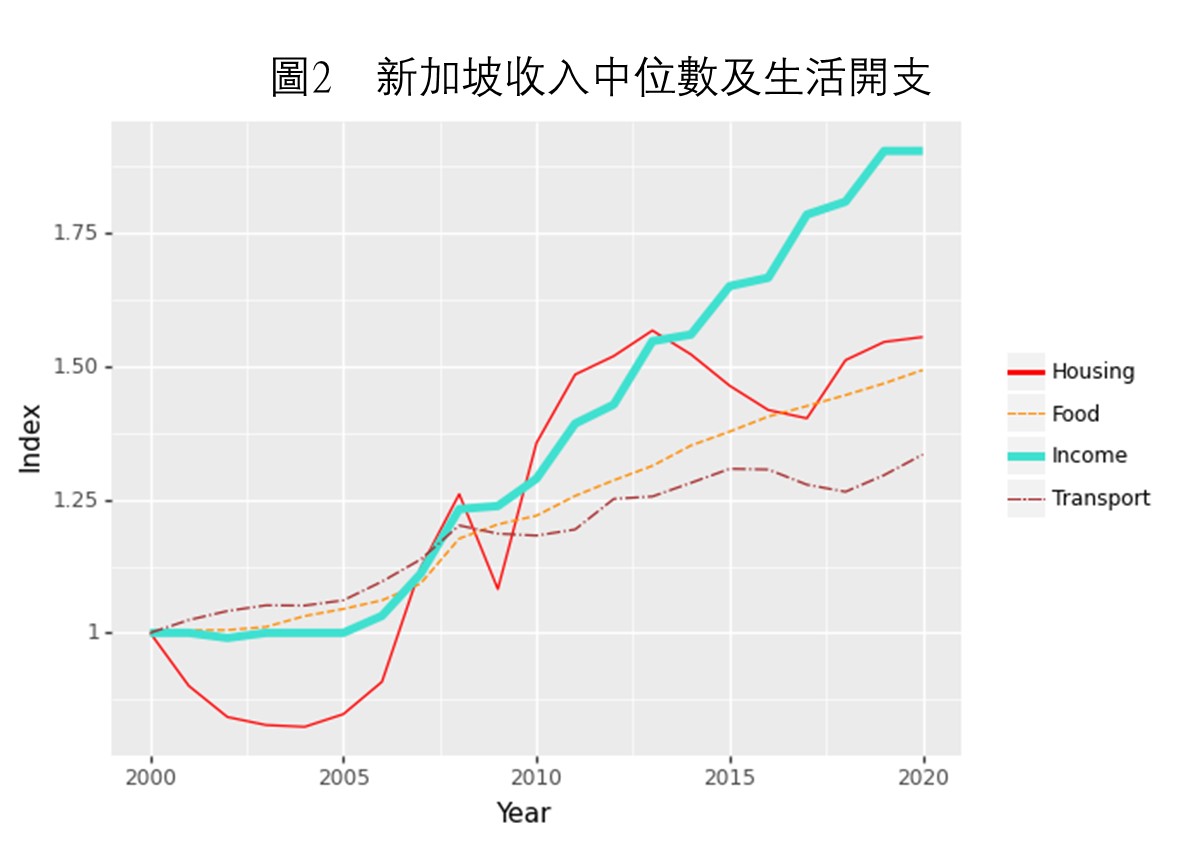

眾所周知,香港特區的貧富懸殊問題屬全球最嚴重之列。香港作為一個小型、開放的已發展經濟體,上述導致西方國家出現貧富懸殊的因素,在香港早已出現。多年來房價不斷上漲是財富不均的主因,「成功需父幹」更是很多人擁有「躺平」心態的根源。正如【圖1】所顯示,觀乎2000至2020年人均本地生產總值(GDP)增幅高達89%,整體經濟看似表現理想,但同期家庭入息中位數增幅則僅得63%,而居於私人樓宇4人家庭的住屋開支卻激增306%。即使無意置業,亦難免感受到食品價格上漲的壓力,因為期間食品價格的漲幅超過80%。在此20年間,作為常與香港相提並論的新加坡,其家庭入息中位數大增90%,而平均房屋和食品價格則分別上升52%和50%而已【圖2】。難怪大部分香港市民感到生活質素並無顯著改善,更漸覺捉襟見肘。住屋問題當然是本港重中之重的問題,坊間亦有很多論述及政策分析,此處不贅。

資料來源:新加坡統計局、人力部、市區重建局,加上筆者計算

註:食物消費物價指數數據來自統計局,定義以加權平均食物價格為準,包括餐飲服 務。交通數據來自統計局,定義以加權平均公共交通費為準。住戶收入數據來自人力 部,定義以在職者每月名義總入息中位數為準。住屋開支數據來自市區重建局,定義 以市區私人住宅單位每平方米平均定價為準。所有數據集以 2000年為基準年,並均正 常化為1。

造就收入不均趨勢逐年上升的原因不一,筆者最近在港大經管學院的《香港經濟政策綠皮書2021》中分析,儘管香港四大支柱行業在GDP佔比維持在60%,但除金融外,另外三大支柱,即旅遊、貿易及物流、專業及工商業支援服務業的僱員人數逐年下降,就業人口入息水準較低的兩大服務業(貿易及物流業和旅遊業)則分別從2010年和2013年起持續萎縮。

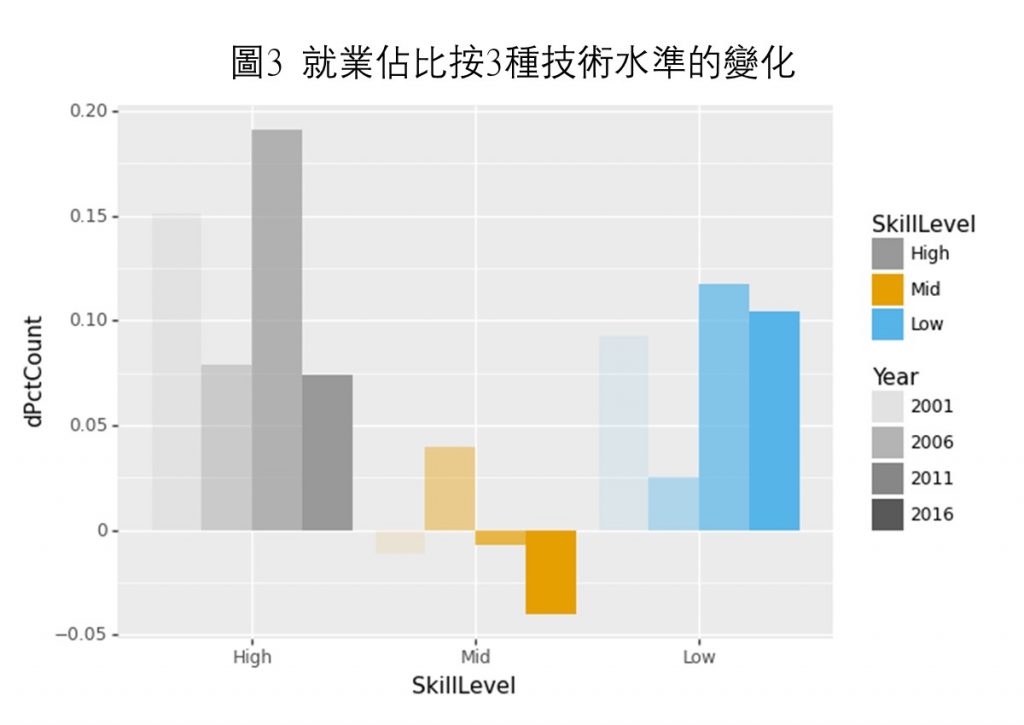

三大支柱行業僱員流失的比率,並未由香港作為先進經濟體所應致力發展的高科技知識密集行業補上,反而像眾多西方國家一樣,落入收入較低的服務業之中,尤其是零售和個人服務。從【圖3】中可見,猶如David Autor在西方其他國家發現,香港的就業市場已日趨兩極化,高收入(如經理、專業人士和技術人員)和低收入(如個人服務員、清潔員、保安員、操作員和勞工)職位佔比均見增加,反而中等收入職位,包括行政人員、生產工人和專業銷售人員,則逐漸減少。據最新香港人口統計數據,2011至2016年低收入職位佔總就業人口比例的增幅,更高於高收入職位。在世界各地去全球化和去中介化的雙重趨勢下,貿易和物流業及相關服務行業在香港整體勞動市場的佔比,大概仍有持續下降的趨勢,而旅遊業受到新冠疫情的沉重打擊,很可能需多年才能恢復疫前面貌。

資資料來源:香港特區政府統計處,加上筆者計算

註:「高級技術」組別包括受聘為經理、專業人士和技術人員。「中級技術」組別包 括受聘為行政人員、生產工人和銷售人員。「低級技術」組別包括受聘為個人服務 員、清潔員、保安員、操作員、勞工。此分級制大致以 Autor (2019) 為準。

解決本港的貧富懸殊問題,應先從房屋一環入手,這在社會上已有共識,但坊間較少討論的,是香港經濟未來發展及轉型的問題。筆者曾在報章上多次發文強調,任何經濟體,從工業轉型到服務業以後,經濟政策的方向應在於帶動可持續性經濟增長,並以創造多元化職位為本。所謂可持續性,是指一方面減輕貧富懸殊的惡化程度,一方面則在社會創造向上流動的工作機會,並促使自然及經濟生態環境形成自生能力。

當然具體政策執行障礙重重,各國政府亦嘗試不同的政策,製造誘因及規範,推動可持續發展。中國及美國政府最近均提出再分配政策,如改革稅制等。但筆者認為更困難的是,政府應如何重新定位,與市場經濟取得平衡,從而帶動可持續經濟發展。

不同背景的學者及決策者對市場經濟的有效性見解各異,但歸根究柢,若要長遠解決經濟問題,特別是貧窮問題,福利政策是治標,治本還須回到經濟發展。有關香港經濟如何在疫後及中美持續角力下重新出發,需要社會各界集思廣益,筆者過往已集中在不同媒體作多番解釋,高端工業對支持香港經濟持續發展的重要性,以及解決產學研生態圈中的短板,促進創新科技發展、科研市場化及產業多元化。至於應先行推動哪些行業,由於篇幅所限,日後在本欄再談。

【註】:Autor, David (2019)”Work of the Past, Work of the Future”, Richard T. Ely Lecture, American Economic Association: Papers and Proceeding, May 2019, 109(5), 1–32.

鄧希煒教授

港大經管學院經濟學教授、香港經濟及商業策略研究所副總監

(本文同時於二零二一年九月八日載於《信報》「龍虎山下」專欄)